科研人必看!4 类实用工具站,解决文献 / 写作 / 绘图 / 投稿全痛点

做科研就像闯关,从查文献、写论文,到画图表、投期刊,每一步都可能遇到 “卡壳” 难题。不少人明明课题有潜力,却因被这些 “非科研核心事” 拖累,进度慢、效率低,甚至错过投稿黄金期。今天结合自身科研经历,分享 4 类亲测好用的科研工具站,每个都精准解决一类痛点,帮你把时间花在真正的研究上。

一、文献管理工具站:告别 “文献堆成山,找时翻半天”

刚读研时,我习惯把文献下载到电脑文件夹,按 “日期 + 标题” 命名,结果不到半年,文件夹里堆了几百篇文献,想找某篇参考文献时,翻半小时都找不到;更麻烦的是,不同文献的笔记记在不同地方,写论文时想调用笔记,又得重新翻原文,效率极低。

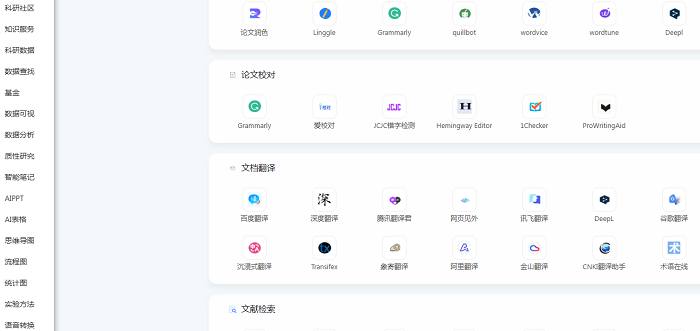

后来发现的这个文献管理工具站,彻底解决了我的混乱问题:它不仅整合了知网、Web of Science 等数据库的检索入口,能一键跳转查文献,还支持文献导入后自动分类 —— 按 “课题方向”“文献类型(期刊 / 会议 / 学位论文)”“引用优先级” 贴标签,比如把 “核心参考文献” 标红、“待读文献” 标蓝,找文献时按标签筛选,10 秒就能定位。

更实用的是笔记功能:在工具站里打开文献,可直接在原文标注重点、写批注,笔记会和文献自动关联,写论文时引用这篇文献,笔记能直接调取,不用再翻原文找思路。现在我管理近千篇文献,找文献、用笔记都不费时间,文献积累效率提升了不少。

二、写作提效工具站:摆脱 “写半天卡半天,改稿改到吐”

写论文时,我曾陷入两个困境:一是英文写作卡顿,简单句子能写,但复杂的学术表述总怕语法错,对着屏幕半天写不出一句;二是改稿效率低,导师指出 “逻辑不连贯”“术语不统一”,我得逐段读、逐句改,一篇论文改 3 遍,至少耗 3 天。

直到用了这个写作提效工具站,才发现写论文能这么顺:它的 “学术写作辅助” 功能,针对科研场景优化 —— 输入中文思路,能生成符合学术规范的英文句子,还会标注 “可替换的专业术语”,比如把 “help” 换成 “facilitate”“contribute to”,让表述更严谨;遇到卡顿,输入关键词就能获取相关学术句式参考,不用再绞尽脑汁想表达。

改稿方面,工具站的 “逻辑梳理” 功能能分析文本结构,标红 “逻辑断层” 的段落,比如 “前面提实验方法,后面直接跳结论,缺少结果分析”,还会给出补充建议;“术语统一” 功能能检测全文术语,比如 “把‘机器学习’和‘机器学’统一为‘机器学习’”,不用再逐句核对。现在我写一篇英文摘要,从初稿到定稿只需 1 小时,改论文的时间也缩短了一半。

三、可视化工具站:搞定 “画图丑、排版难,汇报没底气”

做实验汇报时,我曾因画图丑被导师批评:“通路图画得像迷宫,数据图表看不出重点,听众怎么懂你的研究?” 后来尝试用 PPT 改图,调颜色、摆元素,半天改不出一张满意的;排版论文时,用 Word 排公式总对不齐,换成 LaTeX 又不会装模板,只能麻烦师兄帮忙,既耽误时间又没底气。

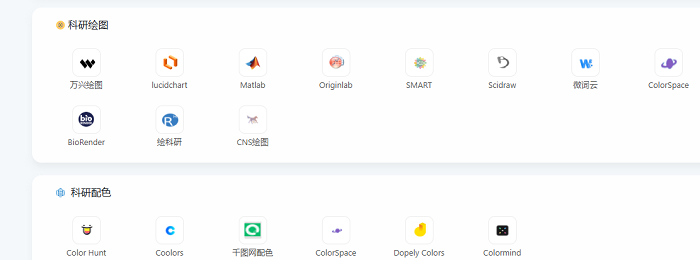

这个可视化工具站,帮我摆脱了 “画图排版焦虑”:它按 “汇报需求”“论文需求” 分了两类工具 —— 汇报画图用 “科研示意图工具”,里面有现成的实验装置、细胞结构、数据模型图标,拖到画布上就能组合,还能一键调整配色为 “学术风”(比如蓝白、灰白配色),现在我做汇报图,半小时能出一套专业的示意图,汇报时听众能快速 get 重点。

论文排版用 “学术排版工具”,整合了 Word 插件和 LaTeX 模板:用 Word 排论文,插件能自动对齐公式、统一字体格式;用 LaTeX 排版,直接选目标期刊的模板(比如《中国科学》《IEEE Transactions》),填入内容后,图表位置、参考文献格式会自动适配,不用再学复杂的排版代码。上次投稿,我用工具站排论文,1 小时就搞定了符合期刊要求的格式,不用再麻烦别人。

四、投稿保障工具站:避免 “投稿被退稿,半年白忙活”

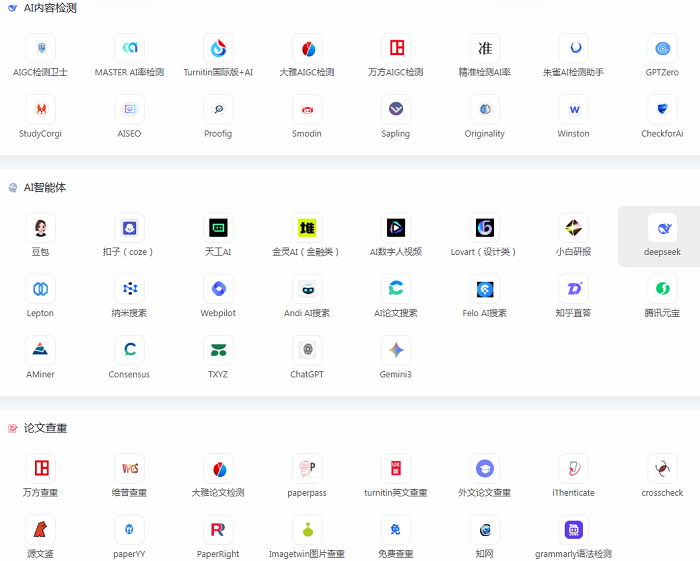

去年,我师兄的论文因两个问题被退稿:一是没查 AI 生成痕迹,期刊检测出 “摘要部分疑似 AI 生成”,直接拒稿;二是参考文献格式错了 3 处,审稿人觉得 “态度不严谨”,即便研究有价值,也没给修改机会。师兄重新修改、再次投稿,前后浪费了 6 个月,错过课题结题时间。

吸取师兄的教训,我开始用这个投稿保障工具站,提前排查风险:它的 “AI 痕迹检测” 功能,会逐句分析文本,标红 “机器感强” 的内容,比如 “过于对称的句式”“脱离科研语境的华丽表达”,还会给出修改建议,比如 “把‘基于上述分析,可得出如下结论’改为‘结合实验结果与理论分析,本研究得出以下结论’”,让表述更像人工撰写。

“投稿合规检查” 功能更全面:不仅能查参考文献格式(支持 APA、MLA、GB/T 7714 等 10 多种格式),标错 “作者姓名缩写错误”“期刊名未斜体” 等问题,还能检查 “图表编号是否连续”“作者单位是否完整”,甚至提醒 “目标期刊的查重要求(比如重复率需低于 15%)”。上次我投稿前,用工具站查出 2 处参考文献格式错、1 张图表编号漏标,修改后一次通过初审,没走弯路。

结语:工具选对,科研少遭罪

科研的重点是 “做研究、出成果”,不是在 “文献管理、写作画图” 这些琐事上硬耗。以上 4 类科研工具站,每一个都针对科研人真实的痛点,经过我和身边师兄师姐的实测,确实能提升效率、减少麻烦。

上一篇:没有了!

下一篇:没有了!